あけましておめでとうございます。昨年はお世話になりました。本年からこのサイトは片山通夫オフィシャルサイト《609studio》と統合いたします。

なお当サイトは2024年8月末日まで現状のまま保持いたします。

LAPIZ ONLINEは609studioに統合しました。

www.609studio.com

あけましておめでとうございます。昨年はお世話になりました。本年からこのサイトは片山通夫オフィシャルサイト《609studio》と統合いたします。

なお当サイトは2024年8月末日まで現状のまま保持いたします。

30数年前、私は当時住んでいた静岡市で、在日韓国人の行政差別撤廃運動を行っていた在日韓国人二世の友人たちと映画『沖縄のハルモニ-証言・従軍慰安婦』(1979年・山谷哲夫監督)の上映会を催しました。

沖縄のハルモニこと裴奉奇(ぺ・ポンギ)さん(1914~1991)は朝鮮半島の貧しい農村の家に生まれました。ハルモニとは「おばあさん」という意味です。裴さんは29歳の頃、「仕事をしなくても金を稼げる」などと業者にそそのかされ、1944(昭和19)年に来日しましたが、他の朝鮮人女性6人とともに1944年11月から1945年3月頃まで日本軍によって従軍慰安婦生活を強要されました。場所は慶良間列島・渡嘉敷島にある「赤い瓦屋根の家」と呼ばれる慰安所でした。日本敗戦後も渡嘉敷島の日本軍陣地に立てこもったため帰国時期を逸し、本国に送還されませんでした。身寄りのない裴さんは沖縄本島の飲食店を転々とするなどして生活、77歳のとき那覇市で亡くなったのです。

裴さんは1975(同50)年に共同通信など日本のマスコミを通じて自分が慰安婦であったことを公表しました。しかし、その勇気ある行動を日本社会は真正面から受けとめず、ある資料には「裴ハルモニの証言は社会の幅広い反響を呼ぶことができず、すぐに人々の記憶の中から忘れられてしまった」とあります。

韓国社会で本格的な慰安婦運動が始まるきっかけとなったのは金学順(キム・ハクスン)さんの証言からで、1991(平成3)年8月に記者会見を行っています。裴さんはその約16年前に朝鮮半島出身の女性として初めて元慰安婦であったことを明らかにしたことになります。30数年前に『沖縄のハルモニ』上映会を行った私たちも従軍慰安婦問題に真剣に取り組むことをしませんでした。当時、在日一世の人から「日本軍に徴用されて東南アジアに行ったとき、朝鮮人の従軍慰安婦と手を取り合って泣いた」という話も聞いていたのになぜ、と反省しています。

沖縄には第二次世界大戦中約140ヵ所の慰安所があったといわれています。宮古島だけでも16ヵ所以上あったとされ、現在ミサイル部隊が駐留する陸上自衛隊宮古島駐屯地の近くに「日本軍『慰安婦』祈念碑」が2008(平成20)年9月に建てられました。祈念碑には「女たちへ」とあり、12の言語で碑文が刻まれています。他にハングルと日本語で「アリランの碑」と書かれた岩も見られます。

【世道人心】 せどう-じんしん :世の中の道徳と人の心。世の中の道徳とそれを守るべき人の心のこと。

⇒「世の中の道徳とそれを守るべき人の心」なんです。

そして今年最後に送る熟語は

【諸行無常】しょぎょうむじょう

:世のすべてのものは、移り変わり、また生まれては消滅する運命を繰り返し、永遠に変わらないものはないということ。

⇒人生は、はかなく虚むなしいものであるということ。 肝に銘じてください。

今年はお世話になりありがとうございました。

来年は609studioのサイトでお会いしましょう。

秋の一日、旧福知山線の廃線跡を歩いた。武庫川の源流近い川が流れていて川の向こう岸には秋色に染まった山。まさにおあつらえ向きの「秋」だった。

さてその応神天皇をお祭りしている八幡神社は1335年に元八幡から遷座されたと伝えられている。また一の鳥居は旧若狭街道に面して建てられている大鳥居で親柱を礎石の上にたて前後を控えの柱で支える珍しい形式である。

最後に。この神社は、失礼な話だが、はっきり言って「とても田舎」にある。しかし由緒正しいのはこの立派な鳥居をくぐって境内に入ると感じられる。神の住みかだと・・・。

綾部市にはざっと見たところでも4社の八幡宮がある。八津合町の神社の鳥居が立派だったので車を止めて参拝した。由緒によると主祭神は応神天皇である。ウイキペディアによると、応神天皇は仲哀天皇の第四皇子。母は気長足姫尊(神功皇后)。神功皇后の三韓征伐の帰途に筑紫の宇瀰(神功皇后紀。うみ:福岡県糟屋郡宇美町)、または蚊田(応神天皇紀。かだ:筑後国御井郡賀駄郷あるいは筑前国怡土郡長野村蚊田)で仲哀天皇9年(若井敏明によると西暦367年)に生まれたとされるが、これは仲哀が崩御して十月十日後であるため、仲哀天皇の実子ではないことを示唆しているとする異説もある。応神天皇は胎中天皇とされ、異母兄たちはこれに抵抗して叛乱を起こしたが気長足姫尊によって鎮圧され排除された。摂政となった母により、神功皇后摂政3年に立太子。母が崩御した翌年に即位。即位2年、仲姫命を皇后として大鷦鷯尊(仁徳天皇)らを得た。他にも多くの妃や皇子女がいた。即位6年、近江へ行幸。『古事記』によればこのとき宮主矢河枝比売を娶り菟道稚郎子と八田皇女を得たと言う。在位中には様々な渡来人の来朝があった。韓人には池を作らせたほか蝦夷や海人を平定して山海の部民を定めた。名のある渡来人には弓月君、阿直岐、王仁、阿知使主といった人物がおり、阿知使主は東漢氏の、弓月君は秦氏の祖である。『古事記』によると和邇吉師(王仁)によって論語と千字文、すなわち儒教と漢字が伝わったという。また即位37年、阿知使主と子の都加使主は縫製の女工を求めるため呉(東晋あるいは南朝宋)に派遣されたという。即位40年、大鷦鷯尊と大山守皇子に相談の上で菟道稚郎子を立太子。即位41年に111歳で崩御。『古事記』では130歳、甲午年9月9日に崩御したとされる。

ざっとこのように非常に細かく詳しい。それだけに「嘘くさい」話である。4世紀と言うと我が国はいわゆる「空白の4世紀」に当たる。この時代の中国や朝鮮の歴史書に“倭”に関する記録が乏しい。考古学上の遺物、例えば古墳とその埋葬品、稲田、住居跡、土師器をはじめとする道具などはたくさん出土見つかっている。つまり、人々はこの時代も生活をしていた。ところが今述べたように中国や朝鮮の歴史書には記載が極端にすくない。その時代の主祭神・応神天皇がここに祀られている。(明日に続く)

アリモドキゾウムシやイモゾウムシはトカラ列島以南の琉球弧(南西諸島)や小笠原諸島に生息しており、卵を産み付けられたサツマイモは幼虫に食われて食料にも飼料にもなりません。このように農作物に甚大な被害をもたらす動物を特殊病害虫と呼び、虫そのものや寄主(宿主)となる植物の移動が規制され、区域外への持ち出しが禁止されています。たとえばサツマイモは琉球弧や小笠原諸島から本土へのお土産にすることはできません(ただし、特別に燻蒸すれば移動可能です)。

アリモドキゾウムシやイモゾウムシはトカラ列島以南の琉球弧(南西諸島)や小笠原諸島に生息しており、卵を産み付けられたサツマイモは幼虫に食われて食料にも飼料にもなりません。このように農作物に甚大な被害をもたらす動物を特殊病害虫と呼び、虫そのものや寄主(宿主)となる植物の移動が規制され、区域外への持ち出しが禁止されています。たとえばサツマイモは琉球弧や小笠原諸島から本土へのお土産にすることはできません(ただし、特別に燻蒸すれば移動可能です)。

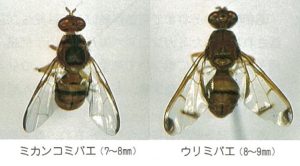

特殊病害虫が生息する地域では国から病害虫の根絶防除事業に取り組んでおり、根絶された成功例としてウリミバエとミカンコミバエが挙げられます。ウリミバエは「日本の侵略的外来種ワースト100」に選定された生物では唯一根絶に成功した種といわれています。

ウリミバエは東南アジア原産の体長8~9mmのハエで、主にうり科植物の果実に卵を産み、孵化した幼虫が果実を食い荒らして甚大な被害を与えます。被害を受ける果実にはキュウリ、スイカ、カボチャ、メロン、ゴーヤなどのウリ類のほかマンゴー、パパイヤ、トマト、インゲンなども含まれます。

外国から日本への侵入経路は不明ですが、1919(大正8)年に八重山列島・小浜島で初めて存在が確認され、その後宮古列島(1929年)、久米島(1970年),沖縄諸島(1972年),与論島・沖永良部島(1973年),奄美群島(1974年),大東諸島(1977年)と分布が拡大。被害のない果実でも害虫の拡散防止のために琉球弧から本土への出荷が禁止されました。

ウリミバエの防除方法は不妊虫放飼と呼ばれる手段がとられました。これは、ガンマ線を照射して不妊化したウリミバエを大量に野外へ放虫して野生での繁殖ができないようにする方法です。1972(昭和47)年から22年間、約204億円の防除費用をかけて累計で625億匹の不妊虫を放した結果、1989(平成元)年に奄美群島で、1993(同5)年に沖縄県全域での根絶宣言を出すことができました。

ミカンコミバエもウリミバエと同じ東南アジア原産の双翅目ミバエ科の昆虫で、ミカン類やパパイア、バナナ、グアバ、マンゴー、アボカドなど300種類以上の熱帯性の果実、ナス、トマト、ピーマンなどの果肉に卵を産み、幼虫が食害する農業害虫です。ウリミバエとともに農林水産省の「輸入禁止対象病害虫」にも指定されています。

琉球弧や小笠原諸島に侵入したミカンコミバエに対しては、1968(昭和43)年から防除事業が実施されました。小笠原諸島では雄除去法と不妊虫放飼を併用して1985(昭和60)年までに、琉球弧では雄除去法によって1986(同61)年までに防除に成功。ミカンコミバエは18年の歳月と約50億円の防除費用をかけて根絶されました。

【責任回避】(せきにんかいひ):今各氏は必至だろう。なんとか地検特捜の追及から逃れるために・・・。死人に口なしとばかりに「細田前議長がキックバックの金額を具体的に指示か 自民党パーティー券《裏金》問題」と言うニュースまで飛び出す。

⇒ https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/899560

【自縄自縛】じじょう-じばく:自分の言動が自分をしばって、自由に振る舞えずに苦しむこと。自分の縄で自分をしばる意から。口は災いのもとです。

しかししれっと「そんなこと言ったっけ?」と。

「アナログ」と言う言葉が死語になりつつある今、LPレコードファンは少数とはいえ消え去ることはないであろう。特にジャズ、クラシックファンは元気、頑固にこの世界にこだわり続けているようだ。私もそのなかのジャズファンの一人で、このLPの世界との付き合いもうすぐ55年を越える。

また今までに大ホールではなく収容人数30~40人以下の、いわゆるジャズスポットと呼ぶにふさわしいスペースでのライブ演奏に接する機会を多く持つことができた事に感謝している。幸せ者である。

そして、そのときどきのメンバーといえば、高校のブラスバンド、アマチュアの有志、アマ・セミプロの混成チーム、さらには誰もが知るアメリカの超一流ミュージシャングループまで多彩だ。その時の演奏メンバーによってはミスもあればアクシデントもある。しかし演奏会場毎にファンの掛け声、口笛やいろんな手拍子が混じり独特の雰囲気が生まれる空間に身を委ねること事が出来るのもライブの楽しい常である。

リズムに乗った演奏、あらゆる熱気、気配、雰囲気、これらすべての集合体がジャズである。そしてこの世界と自宅で再会できる唯一の手段がLPレコードであると確信してから、55年が過ぎたと言うことになる

私の手持ちのLPの中にアメリカの有名なジャズレーベル ブルーノート(日本製再プレス盤)が1枚ある。ジャズファンに知らぬ人なしの名盤である。ターンテーブルで2000回以上は回転したであろう超お気に入りなので、予備としてもう一枚所有しておきたいと思うようになってから久しい。

名盤であるが故か需要も多いのであろう、程度の良い「盤」には長年出会うことはなかった。それからいつの日か、はじめて立ち寄ったレコード店での偶然の出会い・・・。

いつものようにミュージシャン別、イニシャル別の各整理コーナー、ともに見つけ出すことが出来ず諦めかけたときなんと、隅のレジの横壁に[本日のおすすめLP]として掛け並べられた10枚ほどのなかの1枚にさがし求める現物があるではないか。早速商品を手にしたがその価格を見て驚いた。

以下は、店員と私との会話の概略である。

私:このハンコック(演奏リーダー)なぜこの価格?(平均通常価格の10倍以上)

店員:(パソコン画面から目をはなし横目で私を見ながら)「オリジナル盤だからです。」

私:オリジナル盤と言うだけで????中身同じやろ!

店:(私に顔を向け、眼鏡をはずしながら)再プレス盤とは音が違うらしいでよ???、それよりも希少価値ですから。

私:(少しむかっとしながらも)試聴できる?

店:(ゆっくりと椅子から立ち上がり)それは私がセットします。(買うかどうかわからぬ客には触れさせない、と言わんばかりの態度で)

当店の装置でオリジナル盤の音を聞き分けるのは—(ヘッドホンでは無理です、と言っているのだろう)

私:(数十秒間は聞いたであろうか、手持ちのLPとの差など全く分からず)はいはい、もう結構・・・(彼は手早く盤をジャケットに戻しながら)

店:能率、90以上のスピーカーで聞いてはるんでしたら、重針圧、ボューム大きめ できればMCで・・・。必ずオリジナルの良さが出ると思いますよ。(この時初めて笑みを浮べ私の顔を見ながら)この価格、お買い得です。

この日から20年以上、この時のオリジナルLP、そして従前からの再プレスLP、プレーヤー上で交互に何度回転したことだろう。

この世界は各聴者によって音質の好みは様々だが私の手持ちのLPに関するかぎり、楽器の原音、演奏者の息づかい、会場の雰囲気をより近くに、より忠実に表現できるのは、やはりオリジナル盤に軍配が上がるとの結論に達している。

今想えば、あのレコード店、店員の言っていた内容、全て的を得ていたと言うことになる。一流の営業マンだったのか。

機会を見つけ、また別のオリジナルLPさがしを楽しもうと思っている。

6

アカダ川公園の盆踊りがちかづいてきました。

アカダ川公園の盆踊りがちかづいてきました。

のん太のお父さんは、盆おどり実行委員会の役員です。

炭坑節や江州音頭、河内音頭などの毎年のレパートリーに加え、その年だけのおどりをまじえるのが、ならわしです。

「今年はなにがいいかなあ」

お父さんがポツリともらしました。

「滝おどりはどう?」

のん太がコイナの里でのできごとを話すと、お父さんは「それはいい」と乗ってきました。

実行委員会で「滝のぼり音頭」の曲づくりにかかりました。

「たきをドドドンのりこえて 天までドドドンとんでいく」

アップテンポなリズに合わせて手をふり、「ヤー」と両手をつき上げる、という現代的な盆おどりが生まれました。

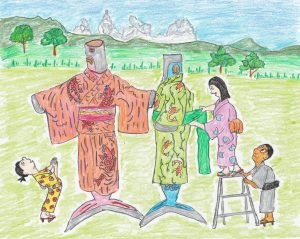

のん太はコイナとコイキチを招きました。「じゃあ、ゆかたを着せたげなきゃ」

お母さんはコイのがらが入った布地をさがしてきて、おすもうさんが着るような大きなゆかたをつくりました。

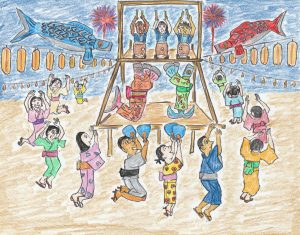

7

こいのぼりが参加する盆おどりなんて、例がありません。

こいのぼりが参加する盆おどりなんて、例がありません。

やぐらを二階だてにすることに決めたのはいいのですが、

「こいのぼりは天高く飛ぶんだろ。だったら上の階だよ」

「いや下の方が親しみやすい」

といったあんばいで、実行委員会でもまとまりません。

のん太がコイナに聞いてみると、「どっちでもいいわ」

けっきょく、こいのぼりは下の階、上の階でアカダ高校タイコ部にえんそうしてもらうことになりました。

タイコがドドドドと打ち鳴らされて、滝のぼり音頭が始まりました。

滝をドドドンのりこえて

コイナがはらびれを腰のあたりまで引き上げると、「かわいい」の声。

天までドドドンとんでいく

コイキチがピョーンととびはねました。

みんながコイキチをまねてとびはねます。

花火が二発ドーンと上がり、パッと大輪の花が開きました。(明日に続く)