戦後まで現役だった3軒の旅籠

この辺りまで歩いて気づいた。宿場を幅7メートルほどの中山道が東西に貫いていて、その両側に商家や旅籠が並ぶ構造だ。旅籠が27軒あったのだから、当時は旅人たちで結構なにぎわいだっただろう。しかし、今は時折車が通り過ぎていくだけ。人にはほとんど会わない。午後1時。おなかが鳴り出したが、食堂・レストランどころかコンビニもない。空腹を耐えて歩くしかない。

街道から少し南に入ったところに大きな石の鳥居がたっている。高さは7、8メートルくらいだろうか。約1キロ先の雨宮大社の鳥居である。雨宮大社は行基が創建したと伝えられ、関ヶ原の合戦のとき兵火にあって炎上。1642年、家光が再建したといわれ、国の重要文化財である本地堂や三重塔がある。合戦前は元の神社があったので、吉継は三重塔を仰ぎ見て戦勝祈願をしたであろうか。ならばこの鳥居をくぐったはずだ。

鳥居の近くには旅籠「長浜屋」の建物。1831年に書かれた間取り図が残っている。建てられて200年がたつ古民家なのだ。1998年に取り壊される予定だったが、「歴史的に貴重」として修復されたという。

その真向いに旧旅籠「亀屋」。江戸時代には油屋として栄え、明治初期、小林家が譲り受けて旅籠として戦後まで営業。「宿場時代の面影を残している」と評価され、2013年、「小林家住宅主屋」として国の登録文化財に指定された。

先に旅籠「亀丸屋」を紹介したが、この宿場はなぜか旧旅籠が目につく。しかも戦後まで現役だったというのだ。あちこちの宿場をたずねたが、このような″旅籠現存宿場″はほかには余り例がない。関ヶ原合戦場跡は目と鼻の先だ。歴史好きな旅行者のための旅館として再興できないものだろうか。

亀屋の近くに高札場跡。2019年に復元され、奉行名の6枚の高札がかけられている。うち「キリシタン」に関しては、「ばてれん訴人」を告げた者へのご褒美は「銀五百枚」と書かれている。

高札場裏に本龍寺の山門。脇本陣にあったものを、明治初年に移築したもので、どうどうとした構えである。脇本陣は現存していないが、さぞ立派な建物であったであろう。

さらに西に向かい、京側の入り口である西の見附跡に着いた。東の見附から約1キロのところである。安藤広重の浮世絵「木曽海道六十九次・垂井」は西の見附から見た宿場風景を描いたといわれている。絵には街道の両側に商家が描かれているが、今はその面影はない。ここから大鳥居に戻り、中山道を離れて南に歩く。ほどなく「垂井の泉」と名づけられた小さな池。ニシキゴイが泳ぐこの池が泉なのだ。こんこんと泉がわき出していて、旅人ののどを潤した。芭蕉は「葱白く洗いあげたるさむさかな」と詠んでおり、宿場の生活用水としても使われていたようだ。

盟友・平塚為広の垂井城

大谷吉継が垂井宿で何をおもったか、を私なりに推察するのがこの旅の目的であることはすでに触れた。「垂井の泉」の裏に専精寺という寺がある。ここは垂井城の跡であるという。垂井城は大谷吉継の盟友、平塚為広の居城だ。吉継がこの城にこなかったはずがない。いや、為広に会うのがこの宿場での目的だったのかもしれない。三成に会うためだけなら佐和山に近い所を宿営地に選んだはずだ。

為広の父、平塚三郎入道無心は秀吉に仕え、1万2千石をたまわった。為広は関ヶ原の合戦では吉継のもとで山中に陣を敷いたとされる。

司馬は『関ヶ原』の中で、吉継は「西軍所属の小大名六人を与力としてあたえられた」と記し、6人の筆頭に平塚為広をあげている。兵300人を引き連れて出陣した為広は「闘志あくまでさかんで、よく吉継の軍令に服し、その采配のもとで死力を尽くそうという気構えをみせていた」という。

吉継が統括していた2000人の隊形が伸びきっているとき、東軍に寝返った小早川秀秋の軍勢1万5000人が突然、右手の松尾山から攻めてきた。吉継は「死ねやぁっつ」と下知し、先鋒の為広が十文字のやりを、血がかわく間もなくうちふるって小早川勢の中に飛びこんだ。為広は秀秋の旗本近くまで斬り込んだが、敵の包囲にあって首を切られた。コシにのって采配をふるっていた??継はコシを止めるよう命じ、腹をかき切って果てた。

いうまでもなく司馬のフィクションである。ただ、吉継の軍勢の中心に為広がいたのは確かだろう。二人は一心同体の関係だったのだ。為広は、ハンセン病の体をおして戦いの場にいる吉継の手足のごとくはたらいたようである。

これで答えはでた。吉継は為広の城で、どう戦うかについて、綿密に打ち合わせたに違いない。吉継は垂井の泉で病の体をあらったであろう。負ける戦と分かっているからこそ、最後の最後まで武将として恥ずかしくなく戦うために身を清めたのだ。為広が何かと手配したのはいうまでもない。以上は私の推測である。

話は少し戻るが、大鳥居の近くに八百屋、乾物屋、それに雑貨屋も兼ねる何でも屋さんがあった。お年寄りの女性が店番をしていて、「食べる物はありませんか」とたずねると、「助六ずしが一つ残っている」という。垂井城跡をたずねた後、もう一度相川橋に向かった。川岸で巻きずしをほおばりながら、関ヶ原の山並みに目をやった。このどこかではてた吉継。驟雨とは無縁の秋晴れであったが、いつの間にか関ヶ原あたりに雲が広がりはじめた。吉継を哀れにおもう気持ちが雲をよんだのだろうか。不思議なおもいにかられつつ、垂井宿の旅をおえた。(完)

船津屋の板壁が一部くりぬかれて、高さ1メートルほどの石碑(右)が建てられている。そばに「歌行燈句碑」と題する説明板。

船津屋の板壁が一部くりぬかれて、高さ1メートルほどの石碑(右)が建てられている。そばに「歌行燈句碑」と題する説明板。

桑名藩には越後に飛び地があった。その領地は5万石の石高があり、柏崎に陣屋(役所)が置かれていた。役職が横目という藩の下級武士・渡部勝之助が柏崎陣屋の勘定人を命じられたのは天保10(1839)年の正月、36歳のときだった。下っ端役人ながら「学問ができ仕事もできる」と高く評価されていた勝之助にとって、このお役替えは出世ではあった。

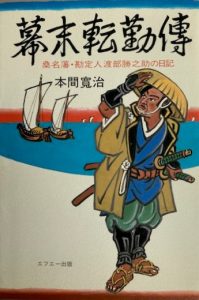

桑名藩には越後に飛び地があった。その領地は5万石の石高があり、柏崎に陣屋(役所)が置かれていた。役職が横目という藩の下級武士・渡部勝之助が柏崎陣屋の勘定人を命じられたのは天保10(1839)年の正月、36歳のときだった。下っ端役人ながら「学問ができ仕事もできる」と高く評価されていた勝之助にとって、このお役替えは出世ではあった。 桑名は長良川と合流する揖斐川に面しており、伊勢湾にそそぐ河口近くに位置する。「七里の渡し(写真)」は桑名から熱田神宮がある宮宿まで、距離が7里であることからつけられた。勝之助は30キロ近い伊勢湾の船旅の道中、来し方行く末がさまざまに去来したのであろう。柏崎まで旅日記をつけた。柏崎に着いた後もまめに日記をつけ、平太夫に送った。平太夫からも日記が勝之助のもとに送られ、交換日記の形になった。この日記を基に新聞記者の本間寛治さんが1988年、『幕末転勤傳――桑名藩・勘定人渡部勝之助の日記』(エフェー出版)(写真左)を著した。

桑名は長良川と合流する揖斐川に面しており、伊勢湾にそそぐ河口近くに位置する。「七里の渡し(写真)」は桑名から熱田神宮がある宮宿まで、距離が7里であることからつけられた。勝之助は30キロ近い伊勢湾の船旅の道中、来し方行く末がさまざまに去来したのであろう。柏崎まで旅日記をつけた。柏崎に着いた後もまめに日記をつけ、平太夫に送った。平太夫からも日記が勝之助のもとに送られ、交換日記の形になった。この日記を基に新聞記者の本間寛治さんが1988年、『幕末転勤傳――桑名藩・勘定人渡部勝之助の日記』(エフェー出版)(写真左)を著した。