過ぎ去ろうという春のことだ。晩春は「4月5日の清明から5月6日頃の立夏の前日」までということになってる。晩春は長い…? 二十四節気で見ると、5月上旬までが晩春と考えるのが良いようだ。

そこ行く春は夏を迎える時期のころと見える。初夏。春は長い冬が終わり、花が咲き鳥が啼くいわゆる陽春をイメージできるのだが、行く春は悲しい。

LAPIZ ONLINEは609studioに統合しました。

www.609studio.com

過ぎ去ろうという春のことだ。晩春は「4月5日の清明から5月6日頃の立夏の前日」までということになってる。晩春は長い…? 二十四節気で見ると、5月上旬までが晩春と考えるのが良いようだ。

そこ行く春は夏を迎える時期のころと見える。初夏。春は長い冬が終わり、花が咲き鳥が啼くいわゆる陽春をイメージできるのだが、行く春は悲しい。

流氷はアムール川の河口で生まれてオホーツク海を南下してくるということは前回書いた。オホーツク海は海というくらいだから海水、つまり塩水である。では流氷の氷は塩っ辛いのか?答えは若干塩っ辛いということらしい。アムール川の河口あたりは氷点下30度にもなる。ちなみに3月6日は最高気温マイナス19度、最低気温マイナス33度ということらしい。塩水は濃度にもよるけどマイナス20度でも凍らない。つまりアムール川の河口付近はほとんど真水なのでこれが凍って流れ出して流氷となるのかもしれない。

つまり流氷はアムール川の水がオホーツク海に流れこみ、塩分濃度が薄まった部分が冷やされて氷になるというわけ。(知らんけど。)

おかげさまでLAPIZ ONLINE2021春号はすべて掲載いたしました。

改めて掲載内容をご紹介いたします。

LAPIZ2021春号 Vol.37《Lapizとは》Lapiz編集長 井上脩身

連載コラム・日本の島できごと事典 その14《笹森儀助》渡辺幸重

あれから10年《国民主権を実態化するにはやはり“選挙”しかない》渡辺幸重

連載コラム/日本の島できごと事典 その7《メガソーラー》渡辺幸重

連載コラム・日本の島できごと事典 その15《気仙沼大島》渡辺幸重

編集長が行く《尾形光琳の傑作と多田銀銅山 001》Lapiz編集長 井上脩身

編集長が行く《尾形光琳の傑作と多田銀銅山 002》Lapiz編集長 井上脩身

原発を考える。《全電源喪失した海外の原発 ~過去の事故例から見る重大責任~》井上脩身

びえんと《「アンダーコントロール」を中心に安倍前首相発言のウソを考える》Lapiz編集長 井上脩身

コロナ《アメリカファーストからの転落~コロナ蔓延世界最悪の意味~》井上脩身

昭和の引き出し《記憶と希望 京都国際高校》元民族新聞記者 鄭容順

コロナ企画・投稿《微妙に変化してきた五輪対応とコロナ》匿名希望

連載コラム・日本の島できごと事典 その16《米軍基地》渡辺幸重

今はもうすっかり、耳にすることがなくなった言葉に鈍行がある。辞書に「(急行に対して言う)普通列車の俗称亅とある。今のJRが国鉄時代の通常語の一つであろう。「普通 」に定義のようなものがあるのかは知らない。少なくとも. 各駅停車ではない。.スピードが遅いわけではない。.急行より所要時間が長いわけでもない。

参考 大阪→直江津(北陸本線) /天王寺→新宮(紀勢線) 等に 急行より所要時間が短い普通列車があった。

しかしそれはさておき、今回はずばり「鈍行亅の話である

文字のとうり 鈍 なのである、ゆっくりなのである、のろま、にぶいのである、少し表現をかえれば のんびり 走行なのである。

国鉄時代、鈍行 を時刻表内でさがし全区間乗車を楽しんだ記憶は、今なお鮮明である。そのいくつかの普通列車を記してみれば――――、

*乗車時間 延着時間を含め、23時間40分(上野→青森、奥羽線経由)ダイヤ上22時間45分)

秋田県北部、陣場駅を出て矢立トンネルへ向かうSL重連(前後に一両ずつ)の煙のすごさは表現に尽くし難い。速度は時速20Kmほどだが・・・・。

*走行距離、 最長773km (大阪→八代、山陽線 鹿児島線経由) 東海道線 山陽線牽引機関車 EFー58のトルクのすごさを何度も体感。

*深夜時間帯の停車駅 昼間の急行よりも少ない。

鈍行の仮面を被った怪し普通列車。広島駅出発時の乗車率約6割。

*牽引機関車交換回数 最多6回 (草津→和歌山市 列車番号742)

交換駅 柘植.亀山.多気.新宮.紀伊田辺.御坊

交換機関車 SL2機種 DDー51 DFー50

多気駅にて 機関車交換時、信号保安員だろうか 緑の旗の振り方のかっこい 事この上ない。

同駅機関車交換時間、本ダイヤ中最短 5.5分

*一つの駅の停車時間 最長1時間25分 (紀勢本線上り 紀伊田辺駅 和歌山市→松阪)

利用客途中下車してマーケットで夕食材の買い物。

駅員曰く「以前は停車時間 もう少し長くこの間に銭湯へ行くお客様もいました」。

*毎日満員 別称 出帳夜行列車!

大阪→東京(東海道線)満員のため床に寝る人多数。新聞紙散乱。

東京着午前6時前、利用客の多く、駅傍銭湯へ殺到。ここもまた満員。

1965年頃の国鉄一人旅の記憶、書き綴ればきリがありません。隣席したお客様はもちろん、駅長、駅員、信号保安員、 機関士、車掌、駅弁売りのおばさん等の多くの皆さんから人生の格言のような言葉をたくさんいただきました。今想えば、ただただ感謝です。

アトムの矢

テッちゃんが自分のせきにつくなり、

「おもしろいんや」

と、カバンの中から一さつの本をとりだした。「少年」というまんがざっしだ。

ページをめくって、テッちゃんは「これや」と勘太に見せる。

『科学まんが 鉄腕アトム』という題で、ツノが二本でているようなかみ形の、たまごみたいな目をした男の子がえがかれている。

「てづかおさむ(手塚治虫)のまんがや」

テッちゃんはとくとくという。

「アトムはロボット。最初はアトム大使やった。ことしから鉄腕アトムになったんや」

武史がまんがをのぞきこんだ。アトムが月にむかってとんでいる。

「アトムごっこやろう」

とテッちゃんがいいだした。

「アトムをつくるんや」

「ロボットなんかつくれるわけないやろ」

といったやりとりがあって、

「弓をやろう。矢のさきにアトムの絵をつける」

と、ちえをだしたのは武史だ。

隆三のおとうさんに弓と矢の材料をたのむと、おとうさんは十人分そろえてくれた。

つぎの日曜日。武史の家で勘太とテッチャンが弓づくりにかかっていると、タミちゃんがユキちゃん、ヒロ子をともなってやってきた。 “読切連載アカンタレ勘太 8《アトムごっこ》文・挿画 いのしゅうじ” の続きを読む

太平洋戦争では、日本は「全滅」を「玉砕」、「退却」を「転進」、「敗戦」を「終戦」と呼びました。事実から目をそらす言い方は姑息にも思えますが、戦後日本を占領した米軍を「進駐軍(GHQ)」と呼んだのも同じような気がします。ただ“進駐”したのではなくて日本は“占領”されたのですから「占領軍」でしょう。こういう曖昧な態度だから駐留米軍はいまだに占領軍のようにふるまっているのではないでしょうか。

茨城県には一面に広がる花々で有名な国営ひたち海浜公園があります。太平洋戦争中は大日本帝国陸軍の水戸飛行場であり、戦後は米軍が接収して1973年(昭和48年)まで米空軍の水戸射爆場(水戸対地射爆撃場)だったところです。米軍機が標的めがけて模擬核爆弾の投下訓練などを行うのですが「模擬爆弾による農作物の被害」「ジェット機墜落による原野被害」「模擬爆弾による校庭被害」など257件の事件事故が相次ぎました。1957年8月には自転車で走行中の母子に低空飛行の米軍機が接触し、63歳の母親が即死、24歳の息子が重症という信じられない事件まで起きました。抗議と撤去を求める激しい運動の末、射爆場は1970年に演習を停止し、1973年3月に日本政府に返還されたのです。

ここからが島に関する話になるのですが、実は米国は日本政府が代替地を用意する条件で水戸射爆場の撤去を約束していました。いわゆる移転です。1964年1月、防衛庁(当時)は移転候補地に伊豆諸島の御蔵島(みくらじま)を内定しました。しかし、島民の強力な反対運動にあって断念に追い込まれました。この間の経緯は有吉佐和子の小説『海暗(うみくら)』に描かれています。次に日本政府は伊豆諸島・新島(にいじま)に目を付けました。1966年(同41年)に新島移転の話が表沙汰になり、1969年(同44年)3月に防衛庁の正式申し入れがありましたが、新島村議会が全員一致で絶対反対を決議し、美濃部東京都知事も反対するなど5年近い島内外の反対運動が続きました。結局、米軍は移転を断念し、水戸射爆場を代替地なしで手放したのです。新島には住民拠出のコーガ石でできた「米軍射爆場新島設置絶対反対誓いの塔」が建っています。

この話は沖縄の普天間飛行場の移転先として辺野古新基地が必要かという話に通じます。水戸射爆場移転断念という前例にならって県知事も県民も反対する辺野古新基地を断念し、普天間飛行場を撤去すればいいのです。

(写真はブログ「旅人がゆく」2016年5月より)

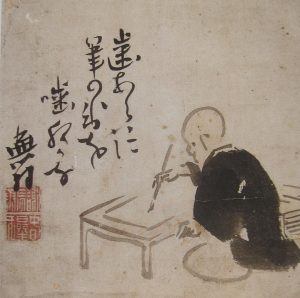

ようやく春めいてきた。コロナ禍のなか、巣ごもりがつづいていたので、海が見たくなった。ふと「春の海――」という蕪村の句が頭をよぎった。讃岐に行く途中、須磨で詠んだといわれている。ならば明石宿で泊まったのではないか。芭蕉の句に「蝸牛角ふりわけよ須磨明石」がある。江戸の俳人は須磨と明石をひとまとめに捉えていたようだ。おそらく須磨で源平合戦を想い、明石で海の幸に舌つづみをうったのであろう。「宿場町シリーズ」ではたびたび芭蕉をとりあげてきた。明石は旅多い芭蕉の生涯の西端の地とされているが、今回はあえて須磨・明石で蕪村の足跡を探った。 “山陽道・明石宿《蕪村の足跡をたずねて》文・写真 井上脩身” の続きを読む