綾部市にはざっと見たところでも4社の八幡宮がある。八津合町の神社の鳥居が立派だったので車を止めて参拝した。由緒によると主祭神は応神天皇である。ウイキペディアによると、応神天皇は仲哀天皇の第四皇子。母は気長足姫尊(神功皇后)。神功皇后の三韓征伐の帰途に筑紫の宇瀰(神功皇后紀。うみ:福岡県糟屋郡宇美町)、または蚊田(応神天皇紀。かだ:筑後国御井郡賀駄郷あるいは筑前国怡土郡長野村蚊田)で仲哀天皇9年(若井敏明によると西暦367年)に生まれたとされるが、これは仲哀が崩御して十月十日後であるため、仲哀天皇の実子ではないことを示唆しているとする異説もある。応神天皇は胎中天皇とされ、異母兄たちはこれに抵抗して叛乱を起こしたが気長足姫尊によって鎮圧され排除された。摂政となった母により、神功皇后摂政3年に立太子。母が崩御した翌年に即位。即位2年、仲姫命を皇后として大鷦鷯尊(仁徳天皇)らを得た。他にも多くの妃や皇子女がいた。即位6年、近江へ行幸。『古事記』によればこのとき宮主矢河枝比売を娶り菟道稚郎子と八田皇女を得たと言う。在位中には様々な渡来人の来朝があった。韓人には池を作らせたほか蝦夷や海人を平定して山海の部民を定めた。名のある渡来人には弓月君、阿直岐、王仁、阿知使主といった人物がおり、阿知使主は東漢氏の、弓月君は秦氏の祖である。『古事記』によると和邇吉師(王仁)によって論語と千字文、すなわち儒教と漢字が伝わったという。また即位37年、阿知使主と子の都加使主は縫製の女工を求めるため呉(東晋あるいは南朝宋)に派遣されたという。即位40年、大鷦鷯尊と大山守皇子に相談の上で菟道稚郎子を立太子。即位41年に111歳で崩御。『古事記』では130歳、甲午年9月9日に崩御したとされる。

ざっとこのように非常に細かく詳しい。それだけに「嘘くさい」話である。4世紀と言うと我が国はいわゆる「空白の4世紀」に当たる。この時代の中国や朝鮮の歴史書に“倭”に関する記録が乏しい。考古学上の遺物、例えば古墳とその埋葬品、稲田、住居跡、土師器をはじめとする道具などはたくさん出土見つかっている。つまり、人々はこの時代も生活をしていた。ところが今述べたように中国や朝鮮の歴史書には記載が極端にすくない。その時代の主祭神・応神天皇がここに祀られている。(明日に続く)

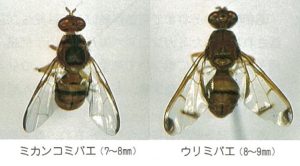

アリモドキゾウムシやイモゾウムシはトカラ列島以南の琉球弧(南西諸島)や小笠原諸島に生息しており、卵を産み付けられたサツマイモは幼虫に食われて食料にも飼料にもなりません。このように農作物に甚大な被害をもたらす動物を特殊病害虫と呼び、虫そのものや寄主(宿主)となる植物の移動が規制され、区域外への持ち出しが禁止されています。たとえばサツマイモは琉球弧や小笠原諸島から本土へのお土産にすることはできません(ただし、特別に燻蒸すれば移動可能です)。

アリモドキゾウムシやイモゾウムシはトカラ列島以南の琉球弧(南西諸島)や小笠原諸島に生息しており、卵を産み付けられたサツマイモは幼虫に食われて食料にも飼料にもなりません。このように農作物に甚大な被害をもたらす動物を特殊病害虫と呼び、虫そのものや寄主(宿主)となる植物の移動が規制され、区域外への持ち出しが禁止されています。たとえばサツマイモは琉球弧や小笠原諸島から本土へのお土産にすることはできません(ただし、特別に燻蒸すれば移動可能です)。

雪をかぶった山々をこえると、コイナは、

雪をかぶった山々をこえると、コイナは、