本日1/29のLapiz Online

本日1/29のLapiz Online

連載コラム・日本の島できごと事典 その211《通信制高校》渡辺幸重

MORE

https://www.609studio.com/

お世話になります。季刊誌Lapiz のページは季報の通り次号2024春号Vol.49から609studioのサイトと統合致します。なおこのサイトは8月末まで現状のままです。ご面倒ですがブックマークの変更をお願いいたします。

LAPIZ ONLINEは609studioに統合しました。

www.609studio.com

本日1/29のLapiz Online

本日1/29のLapiz Online

連載コラム・日本の島できごと事典 その211《通信制高校》渡辺幸重

MORE

https://www.609studio.com/

お世話になります。季刊誌Lapiz のページは季報の通り次号2024春号Vol.49から609studioのサイトと統合致します。なおこのサイトは8月末まで現状のままです。ご面倒ですがブックマークの変更をお願いいたします。

30数年前、私は当時住んでいた静岡市で、在日韓国人の行政差別撤廃運動を行っていた在日韓国人二世の友人たちと映画『沖縄のハルモニ-証言・従軍慰安婦』(1979年・山谷哲夫監督)の上映会を催しました。

沖縄のハルモニこと裴奉奇(ぺ・ポンギ)さん(1914~1991)は朝鮮半島の貧しい農村の家に生まれました。ハルモニとは「おばあさん」という意味です。裴さんは29歳の頃、「仕事をしなくても金を稼げる」などと業者にそそのかされ、1944(昭和19)年に来日しましたが、他の朝鮮人女性6人とともに1944年11月から1945年3月頃まで日本軍によって従軍慰安婦生活を強要されました。場所は慶良間列島・渡嘉敷島にある「赤い瓦屋根の家」と呼ばれる慰安所でした。日本敗戦後も渡嘉敷島の日本軍陣地に立てこもったため帰国時期を逸し、本国に送還されませんでした。身寄りのない裴さんは沖縄本島の飲食店を転々とするなどして生活、77歳のとき那覇市で亡くなったのです。

裴さんは1975(同50)年に共同通信など日本のマスコミを通じて自分が慰安婦であったことを公表しました。しかし、その勇気ある行動を日本社会は真正面から受けとめず、ある資料には「裴ハルモニの証言は社会の幅広い反響を呼ぶことができず、すぐに人々の記憶の中から忘れられてしまった」とあります。

韓国社会で本格的な慰安婦運動が始まるきっかけとなったのは金学順(キム・ハクスン)さんの証言からで、1991(平成3)年8月に記者会見を行っています。裴さんはその約16年前に朝鮮半島出身の女性として初めて元慰安婦であったことを明らかにしたことになります。30数年前に『沖縄のハルモニ』上映会を行った私たちも従軍慰安婦問題に真剣に取り組むことをしませんでした。当時、在日一世の人から「日本軍に徴用されて東南アジアに行ったとき、朝鮮人の従軍慰安婦と手を取り合って泣いた」という話も聞いていたのになぜ、と反省しています。

沖縄には第二次世界大戦中約140ヵ所の慰安所があったといわれています。宮古島だけでも16ヵ所以上あったとされ、現在ミサイル部隊が駐留する陸上自衛隊宮古島駐屯地の近くに「日本軍『慰安婦』祈念碑」が2008(平成20)年9月に建てられました。祈念碑には「女たちへ」とあり、12の言語で碑文が刻まれています。他にハングルと日本語で「アリランの碑」と書かれた岩も見られます。

アリモドキゾウムシやイモゾウムシはトカラ列島以南の琉球弧(南西諸島)や小笠原諸島に生息しており、卵を産み付けられたサツマイモは幼虫に食われて食料にも飼料にもなりません。このように農作物に甚大な被害をもたらす動物を特殊病害虫と呼び、虫そのものや寄主(宿主)となる植物の移動が規制され、区域外への持ち出しが禁止されています。たとえばサツマイモは琉球弧や小笠原諸島から本土へのお土産にすることはできません(ただし、特別に燻蒸すれば移動可能です)。

アリモドキゾウムシやイモゾウムシはトカラ列島以南の琉球弧(南西諸島)や小笠原諸島に生息しており、卵を産み付けられたサツマイモは幼虫に食われて食料にも飼料にもなりません。このように農作物に甚大な被害をもたらす動物を特殊病害虫と呼び、虫そのものや寄主(宿主)となる植物の移動が規制され、区域外への持ち出しが禁止されています。たとえばサツマイモは琉球弧や小笠原諸島から本土へのお土産にすることはできません(ただし、特別に燻蒸すれば移動可能です)。

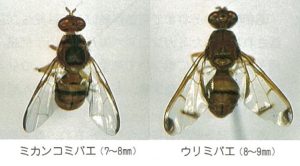

特殊病害虫が生息する地域では国から病害虫の根絶防除事業に取り組んでおり、根絶された成功例としてウリミバエとミカンコミバエが挙げられます。ウリミバエは「日本の侵略的外来種ワースト100」に選定された生物では唯一根絶に成功した種といわれています。

ウリミバエは東南アジア原産の体長8~9mmのハエで、主にうり科植物の果実に卵を産み、孵化した幼虫が果実を食い荒らして甚大な被害を与えます。被害を受ける果実にはキュウリ、スイカ、カボチャ、メロン、ゴーヤなどのウリ類のほかマンゴー、パパイヤ、トマト、インゲンなども含まれます。

外国から日本への侵入経路は不明ですが、1919(大正8)年に八重山列島・小浜島で初めて存在が確認され、その後宮古列島(1929年)、久米島(1970年),沖縄諸島(1972年),与論島・沖永良部島(1973年),奄美群島(1974年),大東諸島(1977年)と分布が拡大。被害のない果実でも害虫の拡散防止のために琉球弧から本土への出荷が禁止されました。

ウリミバエの防除方法は不妊虫放飼と呼ばれる手段がとられました。これは、ガンマ線を照射して不妊化したウリミバエを大量に野外へ放虫して野生での繁殖ができないようにする方法です。1972(昭和47)年から22年間、約204億円の防除費用をかけて累計で625億匹の不妊虫を放した結果、1989(平成元)年に奄美群島で、1993(同5)年に沖縄県全域での根絶宣言を出すことができました。

ミカンコミバエもウリミバエと同じ東南アジア原産の双翅目ミバエ科の昆虫で、ミカン類やパパイア、バナナ、グアバ、マンゴー、アボカドなど300種類以上の熱帯性の果実、ナス、トマト、ピーマンなどの果肉に卵を産み、幼虫が食害する農業害虫です。ウリミバエとともに農林水産省の「輸入禁止対象病害虫」にも指定されています。

琉球弧や小笠原諸島に侵入したミカンコミバエに対しては、1968(昭和43)年から防除事業が実施されました。小笠原諸島では雄除去法と不妊虫放飼を併用して1985(昭和60)年までに、琉球弧では雄除去法によって1986(同61)年までに防除に成功。ミカンコミバエは18年の歳月と約50億円の防除費用をかけて根絶されました。

天草諸島(熊本県)の横浦島の西方約2.3kmに「困窮島(こんきゅうじま)」という名前の小さな無人島があります。これは横浦島の青年団が困窮したときに備えて植林などをしていたからだそうです。1930年以来の昭和恐慌で疲弊した農山漁村の救済を目的に政府主導で進めた農山漁村経済更正運動を鼓舞するためにも利用されたといわれます。

一方、平戸諸島(長崎県)の大島の東に位置する無人島・宇々島(ううじま)、愛媛県二神島の南に位置する由利島などは“困窮島”だったといわれています。ここでの困窮島の意味は、“本島”で貧しくなった者が“属島”に渡って開拓に携わり、財産を築くとまた戻ってくる「貧民救済」の風習・制度がある島ということです。『新版 日本の島事典』は宇々島を「一般に自力更生の島と呼ばれた」とし、「享保年間(1716-36)の飢饉の頃から大島で生活できなくなった人を、3年を限度に(候補者がない場合は継続を認め)各2戸を移住させ、農耕・牧畜・採藻・捕貝の権利を与え、生活を再建させる風習が昭和時代まで続いた。その間の税や賦役・世間づきあい(冠婚葬祭負担や普請)は免除され、家の改修などは大島郷民が担当した」とあります。宇々島は民俗学者・宮本常一が柳田國男が提唱した“困窮島”の典型例とし、民俗学者の研究対象となっています。このほか、瀬戸内海に浮かぶ二神島(愛媛県松山市)の南約7.8kmに位置する由利島も典型的な困窮島のひとつといわれています。

島嶼研究者の長嶋俊介は「困窮島制度は哀れみではなく、人間の尊厳を回復・再生させながら自立を促す優れて建設的で民主主義的な意味を持っていた」と高く評価しています。

一方、民俗学者の野地恒有は、困窮島といわれる現象は「小さい島が人の住む島になって行く」移住プロセスであり、「移住開拓島」としてとらえるべきだと主張しています。関西学院大学の那須くららは論文「『困窮島』という神話 ―愛媛県二神島/由利島の事例―」の中で双方の立場を紹介した上で、「(由利島の場合)貧しくなった者が交代で開拓しに行く『困窮島』というよりも、その時々の状況により島から島へと渡り開拓をしたという『移住開拓島』」いう見方のほうが合っている」としています。

那須は「『困窮島』という概念は現地で定着しなくとも、離島で暮らす人々の『知恵』は確かにそこにあった」とも言及しています。また、困窮島制度を評価する長嶋は「島社会は己の生存をみなで支えている運命共同体である」ことが背景にあると指摘しています。私も、困窮島の内容がどっちであれ、島社会は「助け合い社会」が基盤になっていると思っています。

私が生まれた島の南西側の海に長い瀬がありました。子どもの頃「戦争の時にアメリカ軍があの瀬を日本軍の潜水艦と間違えて撃ってたよ」と聞きました。笑い話としてでした。島々の歴史を調べると、アメリカ軍や旧日本軍、自衛隊が射撃訓練で島や岩を標的にして撃った例がたくさん出てきます。なかには誤爆の例もありますが、軍隊の訓練は悲惨な戦争につながります。

戦争という非人道的な行為を考えると笑い話ではすまされません。

神奈川県茅ケ崎市の湘南の海に大小30あまりの岩礁群があります。岩礁中の大岩が赤子を抱く乳母の姿に似ていたことから姥島(乳母島)と呼ばれますが、最大の岩礁・烏帽子(えぼし)岩は地域のシンボルとなっており、サザンオールスターズのヒット曲『チャコの海岸物語』『HOTEL PACIFIC』にも歌われています。この岩は江戸時代には大筒(大砲)稽古のための標的とされ、第二次世界大戦後は1952(昭和27)年から2年間、対岸の辻堂海岸一帯が在日アメリカ海軍辻堂演習場となったことから射爆演習の標的とされました。烏帽子岩の先端が吹き飛ばされるほどの砲弾を浴び、いまも岩肌に着弾痕が残っています。

長崎県佐世保市の九十九島湾内(南九十九島)の帆瀬(ほぜ)も朝鮮戦争が始まった1950(同25)年頃、アメリカ軍が九州島側(現陸上自衛隊相浦駐屯地)から砲撃訓練の標的にした島です。島の岩頭が船の帆に見えることから帆瀬と名づけられましたが、樹木が繁茂していた面影が残らないほど形が変わってしまいました。同じ九十九島湾内のオジカ瀬は広い海蝕台に二本松が生えた岩体が乗り、浮上した潜水艦に見えることから第二次世界大戦中にアメリカ軍の誤射を受けたといわれています。

伊豆諸島の一つ・御蔵島(みくらじま)の南西約35㎞に浮かぶ藺難波島(いなんばじま)は第二次世界大戦後の1972(同47)年までアメリカ空軍の射爆演習場として使われ、爆撃機の機銃や爆弾が打ち込まれました。藺難波島はわずか0.0115?の岩小島ですが、水深1,600~1,800mの御蔵海盆からそびえる孤立した火山体で、海底も含めた体積は八丈島の半分ほどもあります。私たちには小さな岩ですが、隠された大きな体が怒りで震え、火山が鳴動する日が来るような気がします。

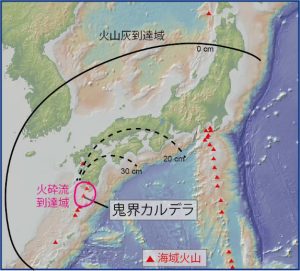

直径1.5km以上の大型の火山性円形くぼ地をカルデラと言います。日本では阿蘇山が有名ですが、鹿児島県の薩南諸島には海底に東西約20km、南北約17kmの楕円形状をした陥没型の「鬼界カルデラ」があります。カルデラを作るような超巨大噴火が日本では過去15万年のあいだに14回起きたと言われますが、鬼界カルデラは日本で最も新しい巨大カルデラで、かつ過去1万年以内では世界最大規模のものです。鬼界カルデラでは、13万年前と9万5000年前にも超巨大噴火が起きたことが分かっており、7,300年前に起きた超巨大噴火で現在の鬼界カルデラができました。このとき、火砕流は海を越えて薩摩半島や大隅半島にまで達し、その地域の生物を飲み込み、当時の縄文文化を壊滅させました。また、噴煙は偏西風に運ばれて東北地方にまで達し、日本中に火山灰が降り積もりました。これらの地域や屋久島などではこのときの火砕流(幸屋火砕流)が見られます。

九州島と屋久島の間の海域には硫黄島(薩摩硫黄島)、竹島、黒島が浮かんでいます。これらを上三島(かみさんとう)または口三島と呼び、鹿児島県鹿児島郡三島(みしま)村を形成していますが、硫黄島と竹島は鬼界カルデラの北縁部にあたる外輪山で、硫黄島では今でも主峰の硫黄岳から噴煙が上がっています。鬼界カルデラの地下には流紋岩質マグマと玄武岩質・安山岩質マグマの二層構造マグマだまりがあり、次の大噴火に向けてマグマが少しずつ増え続けている可能性が指摘されています。神戸大学とJAMSTEC(海洋開発研究機構)はさまざまな方法を駆使した総合調査によって海底下100km程度までの地下構造を描き出し、フィリピン海プレート付近でマグマがつくられ上昇するまでの全体像を明らかにしようとしています。

硫黄島は火山噴火予知連絡会によって火山防災のために監視・観測体制の充実等の必要がある火山に選定されており、24時間体制で常時監視・観測されています。また、三島村の全陸域と海底カルデラは2015(平成27)年9月に「三島村・鬼界カルデラジオパーク」として日本ジオパークに認定されています。

図:7300年前の鬼界カルデラ噴火による火砕流と火山灰の到達域

※「海と地球の情報サイトJAMSTEC BASE」より

https://www.jamstec.go.jp/j/pr/topics/20220428/

大手門-300x224.jpg)

江戸時代の五島列島(長崎県)には福江藩(五島藩)が置かれ、五島氏が治めていました。江戸時代初めは中国の船が多く出入りする自由貿易港で栄えたものの江戸幕府の方針によって閉鎖され、その後盛んになった捕鯨業が江戸時代後期に衰退し、風水害による飢饉も重なって藩財政が極度に逼迫するようになりました。そこで藩は領民から搾取を強める政策を取りますがその中で“藩政史上最大の悪制”と言われるのが「三年奉公制」です。それはどのようなものだったでしょうか。 “連載コラム・日本の島できごと事典 その115《五島の悪制》渡辺幸重” の続きを読む

大阪・関西万博は2025(令和7)年4月開幕予定ですが、「建設費が計画の1,850億円から2,300億円程度に増える」「海外パビリオンの建設が間に合わない」などの不安が広まっています。大前研一氏は『週刊ポスト』10月6・13日号で「大阪・関西万博は大失敗して税金の無駄遣いに終わる」とまで言い切っています。円安による資材高騰や人手不足、建設予定地の土壌汚染問題や軟弱地盤問題など課題は山積しており、東京オリンピックに続いて天井知らずの費用はどこまで増えるのでしょうか。

大阪・関西万博の予定地は大阪湾に浮かぶ人工島・夢洲です。ここはどんなところなのでしょうか。

東京湾や大阪湾には人工島が多く、そのほとんどがゴミの処分場だったところです。夢洲は北東側の舞洲(まいしま)、南東側の咲洲(さきしま)とともに1970年代から埋め立てられました。夢洲・舞洲・咲洲という名称は1991(平成3)年に一般公募によって決まった愛称です。

大阪市が1988(同元)年に策定した「テクノポート大阪」計画では、夢洲は6万人が居住する新都心になる予定でした。しかし、バブル崩壊によって計画は頓挫し、2008(同20)年には正式に計画が白紙撤回されました。1990年代に出てきたのが2008年夏季オリンピックを舞洲に誘致するという案で、夢洲には選手村を整備するはずでしたが2001(同13)年のIOC総会で大阪は北京に敗れ、夢と散りました。オリンピックに代わって2014(同26)年には「1970年大阪万博(日本万国博覧会)の夢よもう一度」と大阪市による国際博覧会誘致構想が浮上、2016(同28)年に会場候補地が夢洲に一本化され、2018(同30)年11月の博覧会国際事務局(BIE)総会で大阪開催が決まりました。

一方、2014(同26)年には当時の橋下徹大阪市長が夢洲を候補地としてカジノを含む統合型リゾート (IR) 誘致活動を推進すると発表しました。大阪IRの開業は新型コロナウイルスの流行や国の手続きの遅れなどから大幅に遅れ、当初計画の2025年から2020年代後半(目標)と伸びていますが、大阪市は2021(令和3)年9月にIR事業者選定を発表しています。夢洲では万博とカジノという2つの大型プロジェクトが併行して進んでおり、大阪市は夢洲を新たな国際観光拠点にするとしています。

夢洲の埋め立て途中にできた池や湿地、砂礫地には現在は多くの野鳥や昆虫が生息しています。野鳥では、ホシハジロやツクシガモ、セイタカシギ、コアジサシ、シロチドリなどが見られ、大阪府レッドデータリストで「絶滅」とされた水草のカワツルモが再発見されました。これらのことから夢洲は咲洲の南港野鳥園とともに「生物多様性ホットスポット(Aランク)」に選定されています。 人間の欲望や思惑に翻弄されている夢洲ですが、もっと大きな心で野生動物や地球環境の立場で開発を見直してもいいのではないでしょうか。大阪・関西万博のテーマは「いのち輝く未来社会のデザイン」です。

本州島と四国島は3つのルート(連絡橋)で結ばれており、最も西側には本州・尾道側と四国・今治側を島伝いに結ぶ「西瀬戸自動車道(しまなみ海道)」があります。しまなみ海道が通る伯方島とその南東の鵜島の間が海の難所と恐れられてきた船折瀬戸です。船も折れると言われるほどの潮流が川のように流れる瀬戸の北東側には赤い灯台(舟折岩灯標)が、南西側には白亜の灯台(鶏小島灯台)が建っています。赤い灯台があるのが四十小島(ししこじま)、白い灯台があるのが鶏小島(にわとりこじま)です。この2つの小さな無人島には灯台だけでなく対比される伝説が残っています。四十小島の姥捨(うばすて)伝説と鶏小島の金鶏伝説です。 “連載コラム・日本の島できごと事典 その113《姥捨伝説・金鶏伝説》渡辺幸重” の続きを読む

5年前のある日、私が東京・お茶の水の三省堂書店本店に入ると『売春島(ばいしゅんじま)』と目立つ赤字で書いた本が目に飛び込んできました。何列にもわたって平積みにされていたのです。おどろどろしい小説かと思いきや表紙には「『最後の桃源郷』渡鹿野島ルポ 」とあり、実際にある島のことだとわかりました。表紙の帯には「売春島の実態と人身売買タブーに迫る」とあります。私はいたたまれなくなり、その場を去りました。

私は島の話題となると島に住む人間の側に立ってしまいます。その本の内容が本当か嘘かはともかく、東京のど真ん中で大々的に自分の島が「売春島」として宣伝されたら、と思うと心が痛みました。この本は9万部も売れてベストセラーになったそうで、中央紙の一面の書籍広告でも見ました。こんな言葉を堂々と島名と一緒に広めるのかと驚き、暗い気持ちになりました。

渡鹿野島(わたかのじま)は三重県の志摩諸島に属する有人島で、古くは伊勢神宮・内宮の別宮として格式が高く、「オノコロジマ」とも呼ばれる神の島でした。江戸時代の帆船交通の時代には風待ち港・避難港として栄え、船宿や遊郭があって「女護ヶ島」という別名も付きました。船乗り相手の「把針兼(はしりがね)」と呼ばれる遊女が集まり、女性の比率が極端に高かったようです。明治時代になると船舶の動力化・大型化から入港船の数は少なくなりましたが、1957(昭和32)年4月に売春防止法が施行されて一掃されるまで遊郭は残り、その後も売春を斡旋する置屋文化が続いたようです。1970年代半ばから1990(平成2)年頃までの最盛期には客で溢れかえり、ホテルや置屋のほかパチンコ店や居酒屋、ヌードスタジオ、裏カジノなどまであり、欲望むき出しの男たちの“桃源郷”になりました。法律から逃れるために自由恋愛を装い、女性の部屋で売春する建前があったようです。女性の中には台湾人やフィリピン人、タイ人もいました。『売春島』の著者・高木瑞穂が島で取材を始めた2009(平成21)年頃は寂れていて置屋は3軒、売春婦は20人だったということです。

1971(昭和46)年に内偵捜査のために島に潜入した三重県警警部補が売春婦の女性と内縁関係となって島でスナック経営者兼売春斡旋者となり、1977(同52)年10月に逮捕される事件もありました。元警部補は出所後、島の観光産業の発展に尽力したそうです。

2016(平成28)年5月、渡鹿野島と同じ志摩市に属する賢島を会場に先進国首脳会議「伊勢志摩サミット」が開かれました。その数年前から警察の取り締まりが厳しくなり、性風俗に携わる女性らは逮捕されたり島を離れたりして、渡鹿野島の“桃源郷”も幕を閉じたようです。

一方、島の負のイメージを払しょくし、家族で安心して訪れることができる観光の島にしようという取り組みが続いています。2003(平成15)年には三重県が人工海水浴場・わたかのパールビーチを設置。また、島民と大学生が体験メニュー開発などを行ったり、地域おこし協力隊による地域活性化などの活動もあります。2021(令和3)年には初めて修学旅行の誘致に成功しました。島の形から「ハートアイランド」と呼んで展開されているこれらの活動が実ることを祈っています。